![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

恐るべき数寄者の眼 − 青山二郎展 −

私はバリ島の部屋の壁に、先週から「青山二郎展」のポスターを貼った。

日本を出発する直前の10月13日に何時間もかけて滋賀信楽の山の中にあるMIHOミュージアムに立ち寄ったのである。

もう信楽の山々はすっかり秋の気配で、5年前に剣岳で感じた以来のなんとも美しい透き通った日本の秋だった。

私は日本の秋が大好きである。自分が生まれたこの秋という季節があるばかりにいつも日本に帰りたいと思ってしまう。

それならば日本に住めばいいと思われるだろうが、絵を描くとなるとやはり今の日本では、なかなかインスピレーションが

湧きづらいのだ。それでももういい加減日本を中心に考えて生きたいとも近年は真剣に思っている。

まあ、それはそれとして、MIHOミュージアムで開催されていた『青山二郎展』は本当に見てよかった。

日程が限られていたので大阪市立美術館のスペイン絵画展の『ベラスケス』を選ぶか、青山二郎展の『唐津盃』を

選ぶかの究極の苦しい選択を迫られたが、ベラスケスはプラド美術館で一度すべて見ているので、青山二郎の方を取った。

しかしまあ、一人の人間が人生を通して命がけで選んだ物というものはまことに凄みがある。

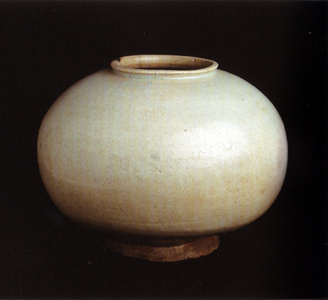

中国古陶磁、李朝白磁、日本の骨董…どの器にも選んだ眼をひしひしと感じることができた。形が鋭敏でそのくせ

ゆったり、たっぷりしている。その究極は李朝白磁丸壷の中で青山さんが『白袴』と記した器である。あのようなジャープで

かつ有機的なタメのある不思議な形は西洋的な感覚では出せないものだ。レオナルドやミケランジェロもあのような形は

出せていないと思う。

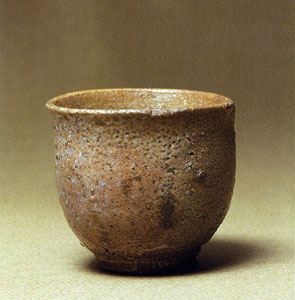

そして遂に見ることが出来たあの小さな小さな『唐津盃』

手の平にすっぽり入る小さく、なんでもない形。それなのにやはり紛れもなく強い形態。

青山さんはこの盃を「人が見たら蛙になるよ、と言いたげだ」と呟いていたと言われる。

それほどにもなにげなく、そして味わい深い。これに限らず、青山さんの眼にかなった唐津盃は

どれも文句なしにいい。

緊張感のある危ういバランス。何万という器の中から彼の『眼』が選んだものは青山さんその人そのものだと思えた。

かの小林秀雄さんが「僕たちは秀才だが、あいつだけは天才だ」と言い切った男。それが青山二郎さんである。

青山さんに小林さんは痛烈に文章や骨董の眼を批評されては何度も目の前で涙をこぼしたらしい。

彼の感覚を最も愛した愛弟子の白洲正子さんは青山二郎さんのことを「生涯を通じて本業を持たず、何もせず、

何も遺さず、『数寄』に命を賭けたと言っても過言ではないだろう」とエッセイの中で書かれているが、まさに

「何者でもない人生」から選び出された数寄者ならではの切れ味を、それらの器を見るごとに感じてしまった。

こんなに感動した展覧会は何年ぶりだろうか。ここ十年の中ではこの『青山二郎展』が飛びぬけている。

私は昔から日本に帰るたびによく東京博物館で国宝展などを見たが、なるほど立派な器が並んではいるが、

当然ながらそれを発見し、選んだ人の『眼』『感覚』というものは感じられない。名品ばかりをとりあえず集合させた寄せ集め

だからだ。眼は言葉であり、美は個人の眼を通しての一期一会の発見なのだと今更ながら思う。

このMIHOミュージアムには常設もあって、東洋やペルシャ、エジプトの古代美術がたくさん展示してあったが、

どれもあれらの器を見た後では生ぬるく、一つとして青山二郎が選んだ器たち以上の感銘を私に与えなかった。

そればかりか、そのあと大阪で西洋の名画たちを画集で見たが、あの器たちを見た後では、ほとんどの絵は頼りなく、

ただそこにあるそれだけのものにしか見えなかったのである。つまり私は青山さんの眼によって吸い寄せられた

ものたちを見て宇宙の広がりを感じたのだろう。こんな体験は初めてだった。

青山さんの眼とはなんと恐ろしい眼なんだろう。

かつての日本人はあのような『眼の文化』を持っていたのだ。

このMIHOミュージアムはあのルーブル美術館の前のピラミッドやワシントンナショナルギャラリー東館を設計した

人だそうだ。広大な山全体を使ったゆったりしたしかし雄大な設計であった。

ほぼ実物大だと思う。 口径4、8cm 唐津盃 桃山時代

李朝白磁丸壷 銘「白袴」 高さ23、0cm

2006年11月5日 バリ日記より抜粋